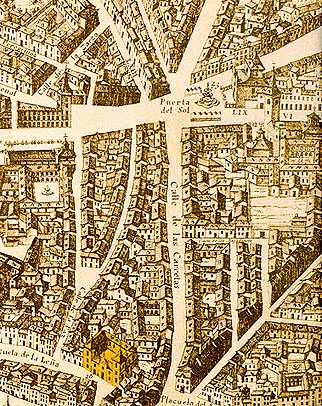

El rey Carlos III ordenó la búsqueda del lugar más apropiado para el emplazamiento de la Real Aduana, y se consideró como el más idóneo el espacio ocupado en la calle de Alcalá por las Caballerizas de la Reina, que por su lado izquierdo colindaban con el palacio de don Juan de Goyeneche, más tarde sede de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y por el lado derecho con el palacio del Marqués de Torrecilla, con una bella portada barroca y hoy también integrado al Ministerio de Hacienda. El marco era perfecto, aun cuando quizás la construcción hubiese ganado en majestuosidad si hubiese quedado totalmente aislada de casas contiguas. Fue necesario adquirir hasta dieciséis casas colindantes para ampliar el solar y ese mismo año de 1761 se comenzó el derribo y una vez escombrado y limpio el terreno, se dio comienzo a las obras, sobre una amplia superficie de 80.987 pies, sin conocerse con exactitud la fecha. Decidido el emplazamiento, el rey encargó a Don Francisco Sabatini la confección de los planos, que se terminaron en el mes de mayo de 1761. Sabatini, con fecha 13 de mayo, redactó las "Condiciones y Methodo para ejecutar por asiento la Real Obra de Aduana, Directorio de Tabacos y Rentas Generales y Provinciales". El 28 de mayo, se fijaron los edictos en los lugares públicos de costumbre, en ellos se citaba a los arquitectos y "maniobreros" para que se pasaran por la antigua Aduana a recoger los pliegos de condiciones e hiciesen por escrito, las proposiciones para ser examinadas. Finalizado el plazo sin que se hubieran presentado licitadores, se prorogo este doce días más. Examinados los

pliegos por el arquitecto Sabatini y para mayor brevedad, la subasta oral se celebró en

el palacio del marqués de Esquilache, sito en la llamada "Casa de las Siete

Chimeneas", el 18 de julio de 1761. Comenzaron a plantarse las estacas, tirar las cuerdas y hacerse las zanjas, entonces se presentó el primer problema y es que a medida que se iban haciendo las zanjas, salía agua cada vez en mayor abundancia, como consecuencia de ello, Sabatini modificó el proyecto inicial de la obra añadiendo un segundo sótano de once pies de altura, que asegurase la sequedad del primero. Estaba estipulado que para la construcción del edificio se empleasen dos tipos de ladrillo, uno fino de la Ribera o de Toledo, y otro de la marca de Madrid, para cuya fabricación se autorizó al asentista a instalar unos hornos en las proximidades de la ermita de San Blas. Entrado el año 1764 la obra iba avanzando y ya se perfilaba parte de la fachada. Para la cantería se empleo piedra de la sierra de Guadarrama, y respecto al hierro, se trajo ya labrado desde Vizcaya, por lo que se dio orden al gobernador de las Aduanas de Vitoria y al Intendente de Burgos para que dejase paso franco a las 180 carretas de Lázaro. En el verano de 1767, ya se había terminado la construcción de todo el piso principal y parte del segundo, cuyas bóvedas se estaban cubriendo. Fue en esta época cuando se decidió traer las piezas de mármol necesarias para las esculturas y adornos de la puerta principal. Para ello se enviaron instrucciones al marqués de Camarena, comandante general de distrito de Badajoz para que ajustase, en las canteras de mármol del pueblo portugués de Borba, la compra de seis piezas, que pesaron 1.120 arrobas y se trajeron a la Corte por el precio de 21 reales arroba. Llegaron a Madrid en el verano de 1768. A principios de 1768 se empezó el acopio de maderas para los tejados, puertas y ventanas y se iba a proceder al labrado de herrajes, al blanqueo de los despachos y habitaciones y al solado de los mismos. Se produjo un nuevo incidente pues Lázaro volvió a reclamar ya que se había alterado la elevación del edificio, aumentándole diez pies más hasta la cornisa principal. A estas quejas contestó Sabatini diciendo que de lo que se había variado dio cuenta a los señores de la Junta, por cuanto estas variaciones se le pagarían según justa tasación. A comienzos del verano de 1769 era ya preciso poner los vidrios y cristales tanto en los balcones como en los patios, por lo que se remitieron plantillas a la Real Fábrica de San Ildefonso, que construyó 2.032 de varias clases y dimensiones. Así mismo se procedió al empedrado de los patios y a la colocación de las rejas que comunican los patios entre sí, pesando la mayor de ellas 3.355 libras. Según los deseos del ministro Múzquiz, se trató de dotar al edificio de un reloj bueno y seguro, pero sin lujos, para ello, Sabatini se dirigió al relojero don Diego Rostriaga que antes había construido el reloj del Colegio de Nobles, los del Palacio y las Salesas. El 25 de enero de 1769, Rostriaga se comprometió a construirlo al precio de 24.000 reales, sin las campanas y los gastos de colocación, y el 25 de octubre de ese mismo año, el reloj estaba terminado. Las campanas las construyó el fundidor Pedro Güemes, pesando la mayor 41 arrobas y 17 libras, y la menor 22 arrobas, siendo su precio, a razón de ocho reales la libra, de 12.736 reales. Los remates de piñas que lo adornan están hechos de piedra blanca de Colmenar de la Oreja; la esfera de mármol de Badajoz, y su centro de mármol azul, de Robledo de Chavela. Se encuentra en la parte superior del patio grande orientado hacia su interior. A mediados de 1769 ya estaba próxima la conclusión del edificio faltando solamente la "obra menuda que precede siempre a la terminación de un edificio antes de que se acuerde ser habitado". (Según Damián Menéndez Rayón). Entre otras cosas, faltaba una inscripción que explicase su naturaleza y destino. Debajo del balcón principal del edificio y sobre los arcos adintelados de las puertas laterales, se habían dejado dos huecos para dichas inscripciones que debían de ser en latín y en español. La versión latina, situada en el lateral izquierdo reza como sigue:

|

AEDES PUBLICAE

CASA REAL DE ADUANA

|

El cuatro de diciembre de 1769, el asentista Lázaro entregó la llave de

la puerta que daba a la calle Angosta de San Bernardo (hoy calle de la Aduana). El 16 de

marzo del año siguiente dirige a los superintendentes una exposición razonada en la que

alega los méritos realizados durante la obra y las cesiones de material de todas clases

hechas por él a favor del Erario, por todo lo cual no ambiciona más que un destino para

su yerno, según le había prometido en varias ocasiones el marqués de Esquilache. |

|